脳神経内科/脳卒中内科

脳神経内科/脳卒中内科

脳神経内科は、脳梗塞や脳出血、頭痛、認知症、パーキンソン病、てんかんなど脳に関わる病気を専門的に扱い、全身を診ることができる科として、幅広い病気に対応します。

また、当院医師(水曜日)は認定脳神経超音波検査士の資格も有しており動脈硬化や内頸動脈狭窄症の経過観察、頸動脈ステント留置術や頸動脈内膜剥離術などの術後フォローとして頸動脈超音波検査の実施が可能です。

脳卒中は、脳の血管が詰まったり破れたりすることで、突然脳の機能が障害される病気の総称です。日本で最も多いのが脳梗塞で、脳卒中の7割を占め、次いで脳出血が2割、くも膜下出血が1割といわれています。脳梗塞で脳の血管が詰まると、急に手足が動かなくなったり、感覚が麻痺したりします。また、言葉がうまく話せない、話が理解できない、意識がなくなるなどの症状が起こることもあります。脳出血は、頭痛があることがほとんどです。手足に力が入りにくい、ろれつが回らない、顔がゆがむといった症状が急に現れてきます。くも膜下出血は、急にハンマーで殴られたような激しい頭痛が生じます。出血量が多い場合、意識を失ったり、手足の脱力が生じたりします。

当院では近隣の施設と連携してMRI/CT検査を実施し、必要な症例は適切な施設へご紹介させていただきます。また、脳梗塞後の生活習慣病の管理や抗血栓療法の継続を行うとともに、頸動脈エコーによる一般的な動脈硬化評価に加え、現時点では手術適応はないものの継続的なフォローが必要な内頸動脈狭窄症の方、頸動脈ステント留置術(CAS)や頸動脈内膜剥離術(

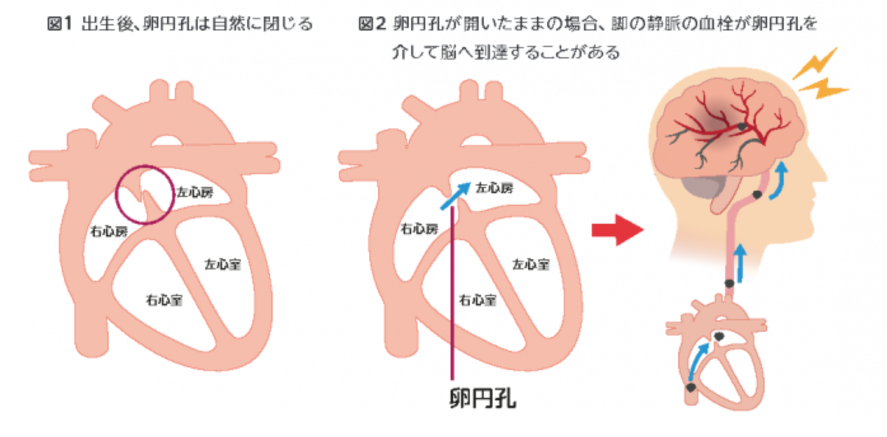

近年、脳梗塞全体の70%を占めるラクナ梗塞・アテローム血栓性脳梗塞・心原性脳塞栓症の3大病型や脳動脈解離や脳血管攣縮などに含まれない原因不明の脳梗塞Cryptogenic Stroke/塞栓源不明脳塞栓症(Embolic stroke of undetermined source:ESUS)という概念が提唱されております。その中の一つに卵円孔開存症と言われる心臓内の孔構造が原因となる方もいます。若い頃に脳梗塞を発症し、当時原因不明と言われていた方の中にもこの卵円孔開存症が関与している方がいると言われております。

この検索には経頭蓋超音波や経胸壁心臓超音波によるマイクロバブルテストでスクリーニングを行ったのちに経食道心臓超音波で詳細な構造評価を行う必要があります。過去にこの様な検査を行った方でも、検査条件によっては穴が空いているものの陰性とされている方もいます。もう一度、脳梗塞の原因について相談したい、卵円孔開存症について聞きたい、検査を行いたいなどご希望がございましたらお気軽にご相談ください。場合によっては卵円孔開存症の検索や専門治療を積極的に行っている施設への紹介も検討させていただきます。

また、脳梗塞発症後に自宅退院が叶ったものの、後遺症により生活期においてお困りごとがある方もお気軽にご相談ください。

※図 アボットメディカル社提供

頭痛は日常的に起こる頭痛(一次性頭痛)と脳の病気などが原因で起こる頭痛(二次性頭痛)に分けられます。普段感じる頭痛の多くは一次性頭痛で、ストレスや生活習慣、姿勢などがきっかけで起こります。片頭痛や緊張型頭痛なども一次性頭痛で、脳の血管の拡張や、首まわりの筋肉の緊張で血行が悪くなることによって起こると考えられています。それぞれにあった治療法や治療薬がありますのでご相談ください。一方、二次性頭痛を引き起こす病気には、脳出血、くも膜下出血、脳腫瘍、炎症、など放っておくと生命に関わる危険なものもあります。

認知症とは認知機能が低下し、日常生活全般に支障が出てくる状態をいいます。アルツハイマー型認知症が認知症の中で最も多く、脳神経が変性し脳の一部が萎縮していく過程で生じてきます。もの忘れで発症することが多く、ゆっくりと進行します。次に多いのが脳血管障害(脳梗塞や脳出血など)による血管性認知症です。障害を受けた脳の部位により症状が異なります。ゆっくり進行することもあれば、急速に進むケースもあります。幻視や手足が震えたり歩幅が小刻みになったりする症状が現れるLewy小体型認知症などもあります。

パーキンソン病は脳の黒質という部分に変性が起こり、ドパミンの量が低下することによって起こる病気です。パーキンソン病の4大症状に、手足がふるえる(振戦)、筋肉が固くなる(筋固縮)、動作がゆっくりになる(無動)、転びやすくなる(姿勢反射障害)があります。また、便秘や起立性低血圧などの自律神経障害、嗅覚障害、レム睡眠行動障害、むずむず脚症候群、抑うつや幻視などの精神症状を合併することも知られています。

てんかんは、脳の神経細胞の過剰な電気的興奮に伴い、けいれん、意識障害、高次脳機能障害などを発作的に起こす「てんかん発作」を繰り返す脳の病気です。原因疾患が見つからない特発性(一次性)のてんかんと、脳梗塞・脳出血、脳腫瘍、脳炎など脳の病気が原因となっている症候性(二次性)のてんかんがあります。てんかんの診断で最も大切なのは発作のタイプを知ることです。発作症状、発作の起きやすい時間帯・状況、発作頻度など、患者様だけでなく発作を目撃した方からも情報を聴取する必要があります。治療は、抗てんかん薬により発作が起きないように興奮を抑えることが基本となります。

TOP